Zucker verblödet.

- Dr. Harald Wiesendanger

- 10. Aug. 2025

- 11 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 22. Aug. 2025

Der Durchschnittsdeutsche konsumiert heutzutage fünf Mal mehr Zucker als Anfang des 20. Jahrhunderts. Spätestens seit ihn Trash-TV und TikTok, Coronoia, Klimahysterie und Genderitis gepackt haben, wird man den bösen Verdacht nicht los: Im selben Maße ist er blöder geworden. Der Zusammenhang wäre keineswegs ganz zufällig. Denn Zucker macht tatsächlich dumm – und wie.

Zucker verführt. Überall gilt er als Stimmungsaufheller, als Seelentröster, als Energiespender, der das Leben versüßt. In allen Kulturkreisen, in jedem Alter. Sobald ein Baby lächeln kann, tut es das unwillkürlich, wenn man ihm ein paar Tropfen Zuckerlösung auf die Zunge träufelt.

Und Zucker macht süchtig. Im Gehirn aktiviert er das dopaminerge Belohnungssystem – ähnlich wie Drogen – und sorgt für einen schnellen Glücks- und Energieschub. Mit der Zeit stumpfen die Dopaminrezeptoren ab. Die Folge: Man braucht immer mehr Zucker, um denselben Effekt zu spüren. Mehr Zucker, weniger Hochgefühl, mehr Verlangen, noch weniger Kontrolle – ein Teufelskreis. Dieses Wechselspiel aus Belohnung, Toleranz, Entzugssymptomen und Heißhunger macht Zucker zu einer biochemischen Suchtfalle.

Diese Sucht sichert der Lebensmittelindustrie ein Bombengeschäft. Damit wir ihre Produkte kaufen, setzt sie ihnen reichlich Zucker zu. Damit verpasst sie uns einen Glücksschub, sobald wir sie zu uns nehmen, und fördert unsere Bereitschaft, mehr davon in den Einkaufswagen zu legen. 80 % aller industriell hergestellten Nahrungsmittel enthalten versteckten Zucker, teilweise in Unmengen, selbst wenn sie gar nicht süß schmecken. Denn Zucker ist für Hersteller ein idealer Zusatz: Spottbillig verbessert er Geschmack und Haltbarkeit. In der Zutatenliste verbirgt sich Zucker hinter Bezeichnungen wie Glukose, Fruktose, Saccharose, Maltodextrin, Sirup, Süßmolkenpulver, Fruchtsüße, Invertzuckersirup. Pro 100 Gramm kann sein Anteil im Wurstaufschnitt bei 4 g liegen, im Weißbrot und Senf bei 6 g, in mariniertem Fleisch bei 8 g, im Eistee bei 9 g. In Chicken Wings oder einer Portion Fertig-Tomatensuppe stecken bis zu 10 g Zucker, in einem Glas Gewürzgurken rund 15 bis 20 g, in einem Becher Fruchtjoghurt 12 bis 16 g. Manche Knuspermüslis bestehen zu einem Viertel aus Zucker, Ketchup zu einem Fünftel. In vermeintlich gesunden „Kindertees“ steckt fast nur Zucker mit Aromen – bis zu 94 %.

Und so nimmt der Durchschnittsdeutsche 95 Gramm Zucker pro Tag zu sich – nahezu vier Mal mehr, als die WHO empfiehlt. Das entspricht 32 handelsüblichen Zuckerwürfeln. „So schlimm kann das ja nicht sein“, meint Otto Normalversteher. „Sonst wäre es ja verboten.“

Der Preis der Sucht

Die Sucht hat ihren Preis. Dass Industriezucker für schwere Erkrankungen wie Adipositas und Bluthochdruck, Fettleber und Diabetes verantwortlich ist, hat sich inzwischen herumgesprochen. Er macht dick, schlapp und morbid. Aber immer noch weithin unbekannt ist, was das weiße Gift mit unserem Gehirn anstellt. Welche massiven Schäden kann es dort anrichten? Wie stellt es das an? Welche gesundheitlichen Folgen hat dies für uns, körperlich wie auch psychisch? Welche Schlüsse sollten wir daraus ziehen, was unsere Ernährung betrifft?

Fest steht: Wer dauerhaft zuviel Zucker isst, kann schlechter denken.

In Tierversuchen hat sich dies längst bestätigt.

Dabei erwies sich der Hippocampus – das Zentrum für Lernen und Gedächtnis – als besonders anfällig für die süßen Attacken. In einer Studie der University of California in Los Angeles aus dem Jahr 2012 ließ man Ratten über sechs Wochen lang eine 15%-ige Fruktoselösung trinken, versetzt mit dem Zucker aus Softdrinks, Müsliriegeln und Fruchtjoghurts. Ergebnis: Die Tiere verloren deutlich an Lernfähigkeit und Raumorientierung; den Ausweg aus einem Labyrinth, den sie zuvor kannten, fanden sie nun nicht mehr. Die synaptische Aktivität im Gehirn war erheblich reduziert. (2) „Zucker beeinflusst die Fähigkeit des Gehirns, Informationen zu verarbeiten und zu speichern“, sagt Studienleiter Dr. Fernando Gomez-Pinilla.

Bezeichnend: Die negativen Effekte ließen sich nicht etwa auf Übergewicht oder Diabetes zurückführen – sondern traten direkt durch den Zucker auf, selbst bei normalgewichtigen Ratten. Besonders empfindlich für kognitive Störungen waren dabei jüngere Tiere.

Kalorienfreie Süßstoffe erwiesen sich als nicht minder heikel. In einer Studie der University of Southern California 2022 wurden jugendliche Ratten mit Saccharin, ACE-K oder Stevia gefüttert. Auch sie zeigten langfristige Gedächtnisbeeinträchtigungen, bei verändertem Glukosestoffwechsel.

Neurowissenschaftler der Princeton University konnten bei zuckersüchtigen Ratten ähnliche Hirnveränderungen nachweisen wie bei Morphin-Abhängigen: Abbau von Dopamin-Rezeptoren, Entzugserscheinungen, Kontrollverlust.

IQ-Vernichter: Zucker verblödet nicht bloß die Labormaus

Aber lassen sich Ergebnisse von Tierversuchen ohne weiteres auf unsereins übertragen?

Dutzende Humanstudien bestätigen mittlerweile: Auch beim Menschen führt übermäßiger Zuckerkonsum zu neuroinflammation, oxidativem Stress, erhöhter Anfälligkeit für kognitive und psychische Störungen. (2)

Wie 2023 eine Meta-Analyse von 77 Humanstudien mit insgesamt über 17.000 Teilnehmern ergab, stießen ausnahmslos alle auf einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Aufnahme von zugesetztem Zucker und einem erhöhten Risiko für kognitive Beeinträchtigungen: Es litten Kurz- und Langzeitgedächtnis, Aufmerksamkeit, geistige Flexibilität, Konzentrationsfähigkeit, räumliche Navigation und sogenannte „exekutive Funktionen“: Planen, Organisieren sowie das Befolgen von Prozessen und Anweisungen. Als besonders negativ erwies sich langfristig hoher Zuckerkonsum in der Schwangerschaft – für das Kind noch mehr als für die Mutter. Die „neuronale Plastizität“ des Gehirns war vermindert: seine Fähigkeit, sich strukturell und funktionell anzupassen. Gerade Lernprozesse und Entwicklung werden dadurch gestört.

Besonders betroffen ist auch bei Menschen das Gedächtnisareal im Gehirn – der Hippocampus - sowie die Fähigkeit zur Reizverarbeitung und Anpassung im präfrontalen Cortex, nicht zuletzt bei Senioren, aber auch in allen vorherigen Altersklassen. In einer vielbeachteten Langzeitstudie analysierten Forscher das Essverhalten von mehr als 1.000 Kindern. Kinder mit hohem Zuckerkonsum – vor allem in Form von Softdrinks – schnitten in Intelligenztests signifikant schlechter ab.

Geradezu dramatisch: Die berühmte "Whitehall-II-Studie" mit über 10.000 britischen Beamten zeigte, dass Menschen mit dem höchsten Zuckerkonsum ein um bis zu 23 Prozent höheres Risiko für Demenz hatten – unabhängig von ihrem Körpergewicht.

Schon bei leicht erhöhten Blutzuckerwerten ist die Gedächtnisleistung vermindert, die Glukoseverwertung in Hirnzellen gestört; der Hippocampus schrumpft.

Eine Harvard-Studie ergab: Menschen mit dauerhaft hohem Blutzucker hatten messbar schlechtere Gedächtnisleistungen – lange bevor sie Symptome eines Diabetes entwickelten. MRT-Untersuchungen zeigten verminderte Durchblutung und strukturelle Veränderungen im Gehirn.

Eine 2023 publizierte Studie aus China belegte einen direkten Zusammenhang zwischen Zuckerkonsum, Insulinresistenz im Gehirn und dem Verlust grauer Substanz.

Mehrere Untersuchungen ergaben übereinstimmend: Hoher Zuckerkonsum mindert die kognitive Leistungsfähigkeit, beschwört den berüchtigten Brain Fog herauf – mit Konzentrations-, Gedächtnisstörungen und dem Gefühl, wie benommen, im Kopf „benebelt“ zu sein.

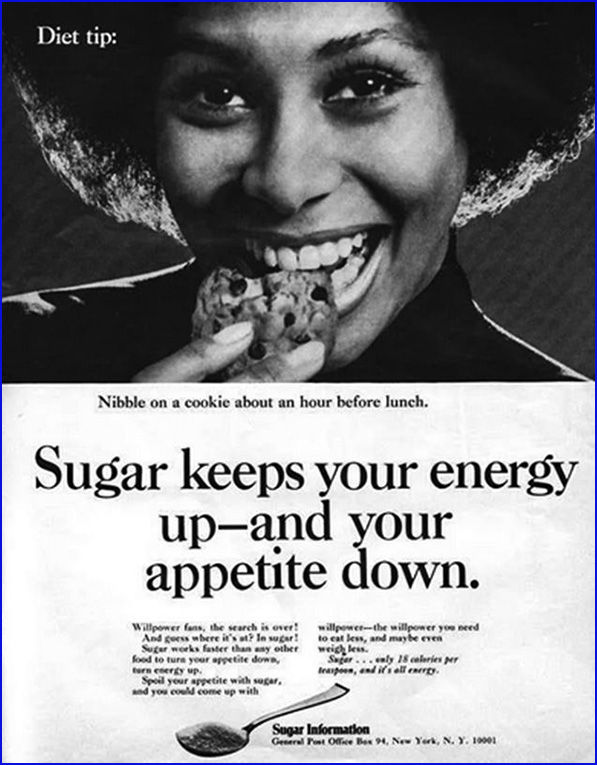

Was für ein „Diät-Tipp“ aus den 60-er Jahren: „Iss viel Zucker – das hilft beim Abnehmen, weil es den Hunger dämpft“. Wessen Gehirn ist da wohl zuckergeschädigter: dasjenige des Werbetexters – oder des Verbrauchers, der darauf hereinfällt?

Der zuckersüße Weg zum Alzheimerhirn

Nicht bloß lächerlich, sondern geradezu infam ist es, Insassen von Seniorenheimen einzuschärfen, sie könnten und sollten einer Demenz vorbeugen, indem sie „geistig aktiv“ bleiben (3), sich beispielsweise Brettspielen hingeben (4), Kreuzworträtsel lösen (5) und sonstigen Denksport treiben, Gleichzeitig packt man ihr Essenstablett mit verstecktem Zucker voll, von Weißmehlbrot und Wurstaufschnitt über farbiges Süßwasser mit Obstaroma bis zu Keksen, Fruchtjoghurts und Puddings. Mit Verlaub, solch kostenoptimierter Fraß läuft auf kulinarische Verblödungs- und Sterbehilfe hinaus – und das für monatlich über 3000 Euro Eigenanteil pro Heimplatz.

Wer so etwas verantwortet, leistet letztlich Beihilfe zur Zerstörung geistiger Gesundheit. (Psychopharmaka und andere verabreichte Medikamente – im Schnitt 9,3 pro Pflegeheimbewohner – tun ein übriges.) Jede Heimleitung sollte wissen: Hoher Zuckerkonsum kann auf mehreren Wegen Prozesse fördern, die das Risiko für Alzheimer und andere Demenzformen erhöhen. (6) Dabei geht es nicht nur um „leere Kalorien“, sondern um tiefgreifende Effekte auf Blutzucker, Insulin, Blutgefäße, Entzündungen und Nervenzellen (7):

1. Im Gehirn entsteht eine Insulinresistenz („Typ-3-Diabetes“). Dauerhaft hoher Zuckerkonsum lässt die Bauchspeicheldrüse mehr Insulin produzieren, worauf auch die Hirnzellen immer schlechter reagieren. Insulin ist nicht nur für den Zuckerstoffwechsel zuständig, sondern auch wichtig für Signalübertragung zwischen Neuronen und Gedächtnisbildung. Wird das Gehirn insulinresistent, können Nervenzellen schlechter Energie nutzen – sie „verhungern“, obwohl genug Zucker da ist.

2. Vermehrt bilden sich in Gehirnmembranen freie Radikale: hochreaktive Moleküle, die für oxidativen Stress sorgen. Sie greifen Fette an, aus denen auch die Membranen von Nervenzellen bestehen. Das verlangsamt deren Kommunikation, kann sie sogar gänzlich blockieren.

3. Zuviel Zucker trägt dazu bei, dass sich vermehrt Beta-Amyloid und Tau-Proteine bilden und anhäufen – beides typische Kennzeichen von Alzheimer. Tierstudien zeigen: Ratten auf zuckerreicher Diät hatten mehr Amyloid-Plaques und Gedächtnisprobleme.

4. Zuckerreiche Ernährung begünstigt Arteriosklerose und Mikroangiopathien: Schäden an kleinen Blutgefäßen. Das Gehirn wird schlechter durchblutet, Nervenzellen bekommen weniger Sauerstoff und Nährstoffe. Gefäßbedingte Schädigungen verstärken Alzheimer-Symptome und beschleunigen den Verlauf.

5. Es bilden sich mehr AGEs (Advanced Glycation Endproducts): schädliche Stoffe, die entstehen, wenn Zuckermoleküle sich dauerhaft an Eiweiße, Fette oder Erbgut binden. AGEs lagern sich in Geweben an, machen diese unelastisch, aktivieren das Immunsystem und verursachen niedriggradige Dauerentzündungen, die im Gehirn den Abbau von Nervenzellen fördern.

6. Zuckerüberschuss kann die „Kraftwerke“ der Zellen schädigen: die Mitochondrien. Nervenzellen sind besonders abhängig von einer stabilen Energieversorgung - mitochondrialer Stress beschleunigt Funktionsverlust.

Zucker: Der heimtückische Psychoterrorist

Zucker manipuliert nicht nur Denkprozesse – er beeinflusst auch unsere Emotionen. Studien zeigen, dass übermäßiger Zuckerkonsum langfristig zu schlechterer Laune führt, gereizt macht - und mit einem erhöhten Risiko für Depression, Angstzuständen und Aggressivität verbunden ist. (8)

Eine groß angelegte Längsschnittstudie, das EU-geförderte Projekt MOODFOOD, an über 10.000 Personen ergab: Männer, die mehr als 67 g Zucker täglich konsumierten – so viel steckt in zwei Dosen Cola –, haben ein um 23% höheres Risiko, innerhalb von fünf Jahren eine psychische Erkrankung wie Depression zu entwickeln. Dass bestehende Depressionen umgekehrt zu mehr Zuckerkonsum führten, schloss die Studie aus.

Er geht uns auf den Geist

Zucker ist kein harmloser Genuss, sondern ein schleichender Saboteur unserer geistigen Gesundheit. Während er unserer Zunge schmeichelt, ruiniert er unser Hirn. Der Kinderarzt und Neuroendokrinologe Robert Lustig, Professor an der University of California in San Francisco und einer der weltweit bekanntesten Zucker-Kritiker, bringt es auf den Punkt: „Zucker ist nicht nur ein Kalorienlieferant – er ist ein endokriner Disruptor, ein Neurotoxin und ein Suchtmittel.“

Wie ungesund das süße Gift ist, scheint den meisten Verbrauchern durchaus klar. Nur 4,7 % bewerten Haushaltszucker als gesund. 86 % der Befragten halten den Zuckereinsatz in der heutigen Ernährung für zu hoch. Die Kluft zwischen Wissen und Handeln ist erschreckend. Damit sich Verhalten ändert, bedarf es eben mehr als reiner Information – erst recht bei Junkies. Eine regelrechte Mafia von inkompetenten politisch Verantwortlichen, von skrupellosen Industriebossen, ihren Lobbyisten und PR-Profis, von käuflichen Wissenschaftlern, Ärzten und Medienschaffenden sorgt indes dafür, dass die nötige Aufklärung weitgehend unterbleibt. Denn nur Kranke nützen der Gesundheitswirtschaft, sie allein sichern Wachstumsmärkte. (9)

Lässt sich angerichteter Schaden beheben?

Einige Schäden, die Zucker im Gehirn anrichtet, lassen sich nachweislich teilweise rückgängig machen, insbesondere wenn man den Konsum rechtzeitig reduziert und allgemein gesunde Lebensgewohnheiten einhält. Die erstaunliche „neuronale Plastizität“ des Gehirns erlaubt Anpassungen von Synapsen und sogar die Regeneration von geschädigten Hirnzellen in bestimmten Regionen, vor allem im Hippocampus, sobald der schädigende Einfluss verschwindet. (10) Bereits eine achtwöchige Ernährungsumstellung kann die neuronalen Schaltkreise verändern und die Belohnungszentren im Gehirn normalisieren. (11)

Schwieriger wird es, falls das Diabetesrisiko bereits deutlich erhöht ist oder Funktionsverluste wie bei Demenz schon ausgeprägt sind: Hier sind manche Schäden - vaskuläre Ablagerungen, fortgeschrittene Neurodegeneration - nicht mehr voll reversibel. Dennoch kann auch hier eine Zuckerreduktion das Fortschreiten verlangsamen und einzelne Hirnfunktionen stabilisieren. (12)

„Auf Null reduzieren“?

So viel steht fest: Wer seinem Gehirn etwas Gutes tun will, lässt Zucker willensstark dort, wo er verführerisch lockt – in der Auslage der Konditorei, im Supermarktregal. Nicht im Frühstück, nicht im Joghurt, nicht in der Leber, nicht im Blut – und erst recht nicht im Denkorgan.

„Wie stark sollten wir unseren Zuckerkonsum senken?“, wurde der Neurologe Dale Bredesen, ein weltweit angesehener Alzheimer-Experte, kürzlich in einem Interview gefragt. „Wie viel ist noch unbedenklich?“ Bredesens Auskunft fiel kompromisslos aus: „Reduzieren wir ihn auf Null. Denn wir brauchen ihn nicht.“

Nicht ganz so eng sieht das Robert Lustig: „Ein wenig davon ist kein Problem.“ Er selbst nascht „immer mal wieder“ dunkle Schokolade, gönnt sich „zwei Mal im Jahr ein Dessert nach dem Essen“, auch mal ein Stück Käsekuchen. Das war´s dann aber auch schon für ihn. Denn „viel davon tötet – langsam“. (13)

Damit meint er das reinweiße Kristallpulver der Lebensmittelbranche: Zucker pur. Die Natur kennt ihn nicht. Aber wie steht es mit Zucker, den sie uns selbst liefert: in Obst, in Gemüse, in Milch und Milchprodukten? Pro 100 Gramm enthalten Äpfel und Birnen 10 bis 12 g, Bananen 12 bis 17 g, Weintrauben 16 bis 18 g, frische Datteln bis zu 35 g. Erbsen, Karotten, rote Bete, Zwiebeln 3 bis 7 g, Naturjoghurt, Kefir, Kuhmilch immerhin noch 3 bis 4 g. „Natürlich“ bedeutet nicht „zuckerarm“ – aber in der Natur tritt Zucker durchweg in wertvoller Begleitung auf: gemeinsam mit Ballaststoffen, Bitterstoffen, Enzymen, Vitaminen, Polyphenolen. Und darauf sollten wir nicht verzichten – wohl aber klug dosieren.

Denn in Humanstudien beeinflussten natürliche Fruktosequellen aus Obst die Kognition teilweise sogar positiv. Die „Matrix“ aus Fasern und Nährstoffen bewirkt, dass unser Körper Fruktose langsamer verstoffwechselt und nicht, wie isolierten Industriezucker, sofort in der Leber verarbeitet. Dies verhindert negative Effekte auf Gehirn und Kognition. Epidemiologische Studien deuten darauf hin, dass ein hoher Obst- und Gemüseverzehr sogar mit einer verringerten Alzheimer-Inzidenz und besserer kognitiver Gesundheit einhergeht. (14)

Zucker pauschal zu verteufeln, zeugt demnach von krassen Wissenslücken. Im Laufe der Evolution konnte sich unser Gehirn nur so komplex entwickeln, weil ihm die Natur mit Zucker einen extrem effektiven Brennstoff zur Verfügung stellte. Als reinster aller Energielieferanten nützt Zucker unserem Körper bei vielerlei Stoffwechselprozessen.

Und so endet dieser Artikel mit Good News: Nicht gänzlich zuckerabstinent, sondern mit den richtigen Zuckern - direkt geliefert von Naturgewächsen oder durch Kochen aufgeschlossen -, stoppen wir die Zellalterung, schützen die Gefäße, schalten die Fettverbrennung an und halten unser Gehirn fit. (15)

Ein weises Sprichwort aus China sagt: „Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor zwanzig Jahren. Die zweitbeste Zeit ist jetzt.“ Es ist nie zu spät, so zu werden, wie man hätte sein können. Gesünder beispielsweise.

Anmerkungen

(1) https://www.uclahealth.org/news/release/high-fructose-diet-sabotages-learning-memory?utm_; https://www.livescience.com/20329-sugar-stupid.html?utm_

(2) https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9323357/, https://www.health.harvard.edu/blog/nutritional-psychiatry-your-brain-on-food-201511168626, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9471313/

(3) Weltgesundheitsorganisation (2019): “Risk reduction of cognitive decline and dementia: WHO guidelines”; G. Livingston u.a.: „Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission“, The Lancet 396/2020, S. 413-446; NHS: „How to reduce your risk of dementia“.

(4) National Institute on Aging: „Preventing Alzheimer’s Disease: What Do We Know?“

(5) https://www.medicalnewstoday.com/articles/do-reading-puzzles-and-similar-activities-really-stave-off-dementia; https://www.scinexx.de/news/biowissen/kreuzwortraetsel-verlangsamen-gedaechtnisverlust/

(6) S.M. de la Monte/J.R. Wands, J. R. (2008): „Alzheimer’s disease is type 3 diabetes–evidence reviewed“, Journal of Diabetes Science and Technology (6), 1101–1113; P.K. Crane u.a. (2013): „Glucose levels and risk of dementia“, New England Journal of Medicine, 369, 540–548; S.E.Arnold u.a. (2018): „Brain insulin resistance in type 2 diabetes and Alzheimer disease“, Alzheimer’s & Dementia, 14(7), 801–815, https://doi.org/10.1016/j.jalz.2018.01.011; https://menschen-mit-diabetes.de/ratgeber/diabetes-typ-3

(7) https://www.brain-effect.com/magazin/zucker-leistungsfaehigkeit; https://www.ukr.de/newsroom/detail/ist-weniger-zucker-besser-fuer-unser-gehirn; https://www.mpg.de/20023125/0320-neur-suessigkeiten-veraendern-unser-gehirn-153735-x; https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Studie-zeigt-Zucker-und-Fette-veraendern-das-Gehirn,zucker684.html; https://www.tagesschau.de/wissen/gesundheit/zucker-gehirn-100.html

(8) https://www.helmholtz.de/newsroom/artikel/loest-zucker-depressionen-aus/; https://www.zentrum-der-gesundheit.de/news/gesundheit/allgemein-gesundheit/zucker-depressionen

(9) Hans-Ulrich Grimm: Garantiert gesundheitsgefährdend – Wie uns die Zucker-Mafia krank macht, München 2013.

(10) https://www.ukr.de/newsroom/detail/ist-weniger-zucker-besser-fuer-unser-gehirn; https://hirnstiftung.org/2025/04/zu-viel-zucker-versalzt-die-hirngesundheit/; https://www.deutschlandfunk.de/zucker-adipositas-diabetes-zuckersteuer-100.html; https://www.sf.mpg.de/2078461/Wie-beeinflusst-Zucker-unser-Gehirn; https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Studie-zeigt-Zucker-und-Fette-veraendern-das-Gehirn,zucker684.html

(11) https://www.sf.mpg.de/2078461/Wie-beeinflusst-Zucker-unser-Gehirn, https://www.mpg.de/20023125/0320-neur-suessigkeiten-veraendern-unser-gehirn-153735-x

(12) https://www.dgn.org/artikel/world-brain-day-2024-zu-viel-zucker-versalzt-die-hirngesundheit; https://hirnstiftung.org/2025/04/zu-viel-zucker-versalzt-die-hirngesundheit/

(13) Zit. nach Hans-Ulrich Grimm: Garantiert gesundheitsgefährdend, a.a.O., S. 11, 13. Zu bestellen bei Ihrem örtlichen Buchhändler – um zu überleben, ist er auf Sie als Kunde dringender angewiesen als Amazon.

(14) TF Hughes u.a.: „Midlife fruit and vegetable consumption and risk of dementia in later life in Swedish twins“, American Journal of Geriatric Psychiatry 18 (5) 2010, S. 413-420, doi:10.1097/JGP.0b013e3181c65250; Paul T. Williams: „Lower Risk of Alzheimer’s Disease Mortality with Exercise, Statin, and Fruit Intake“, Journal of Alzheimer's Disease 44 (4) 2015, S. 1121 – 1129.

(15) Siehe Johannes Coy: Fit mit Zucker (2019), zu bestellen bei Ihrem örtlichen Buchhändler – um zu überleben, ist er auf Sie als Kunde dringender angewiesen als Amazon.

Sehenswerte Dokumentarfilme über die Gefahren von Zuckerkonsum:

ARTE-Doku: „Macht Zucker dumm?“ (27 Min.)

Voll verzuckert - That Sugar Film (2014) Filmemacher Damon Gameau macht sich selbst zum Versuchskaninchen und dokumentiert 60 Tage lang die Auswirkungen einer zuckerreichen Ernährung – vor allem durch vermeintlich „gesunde“ Lebensmittel mit verstecktem Zucker. Der Film zeigt eindrücklich, wie Zucker entzündliche Prozesse und psychische Symptome fördert, ohne dass man unbedingt mehr Kalorien zu sich nimmt. Hugh Jackman und Stephen Fry geben spannende Einblicke in die Geschichte und Wissenschaft des Zuckers.

Fed Up (2014) Dieser Film, produziert von der Macherin von „An Inconvenient Truth“, legt den Fokus auf die Zuckerindustrie und wie sie Gesundheitsprobleme wie Fettleibigkeit und Diabetes verschleiert. Er zeigt die verheerende Wirkung von Zucker auf Kinder und beleuchtet die politischen und wirtschaftlichen Hintergründe der Zuckerverwendung in Lebensmitteln.

Sugar Coated (2015) Ein kanadischer Dokumentarfilm, der die Geschichte der Zuckerindustrie und deren taktische Methoden zur Verharmlosung der Gesundheitsrisiken beleuchtet. Dr. Robert Lustig, ein prominenter Kritiker des Zuckerkonsums, kommt ausführlich zu Wort.

The Secrets of Sugar (2014) Eine investigative Doku, die aufdeckt, wie Zucker unsere Gesundheit schädigt und warum die Industrie Warnungen über die Risiken so lange unterdrücken konnte.

Kommentare